高星:穿越时空“对话”老祖宗

“考古是我的事业,文学是我的爱好”

在高星看来,考古学一方面由于经常要到偏远山区进行发掘,可以融入自然,接触到最基层的社会原生态,一方面又可以藉此进入到神圣的科学殿堂,因此有着独特的学科魅力。而文学,他也未曾完全放弃,在创作科研论文的间歇还常写一些学科历史和人物传记。

刚来到古脊椎动物与古人类研究所时,高星受到过导师的一次批评。事情的起因是他在一份科研报告中,用了“平分秋色”这个词,而科研报告要用术语,正确的说法应当是“各占一半”。高星笑着说,科学用语确实应当严谨,不过现在也当了导师的他对学生论文的要求却多了一条:不仅要严谨,还要写的精彩,不能写成八股文。“考古是我的事业,文学是我的爱好。”高星这样总结现在自己的状态。

“能在周口店找到更重要的化石标本,将使清理发掘工作更有意义”

来到古脊椎动物与古人类研究所后,高星才知道,原来这个中国科学院中的“小所”,规模虽小,但却有着相当强的实力和特色。单以在《自然》与《科学》杂志上发表的论文数量来衡量,可以说在国内的研究机构中首屈一指,在国际学术机构中也名列前茅。

说起来,中国的旧石器考古研究一直就有着很深的国际渊源。古脊椎动物与古人类研究所的前身是在洛克菲勒基金的赞助下,与中国学者合作成立的。因此,研究所可说是一个“混血儿”。

也许是受历史的影响,今天的古脊椎动物与古人类研究所也是高度的国际化,有着相当比例的外籍研究人员,同时国际交流合作也非常密切。

“如果从现实原因分析,考古学本身就是人类共同的一个大课题,再加之中国的化石资源丰富,条件得天独厚,因此才吸引了很多外国学者。当然,我们有一支优秀的以中青年为主体的、具有国际视野的研究队伍,也是重要原因。”高星分析说。

而他最感兴趣并一直在做的还是周口店。这是因为,中国大多数古人类遗址,文化单元单一,只有一个层位,文化层堆积薄,即表示古人类只在某一时段占据该地,在一个地区连续生存的时间短。而周口店遗址有多层的人类生活层面和较厚的文化层堆积,这说明古人类在一个遗址或区域内较长和连续的生存行为,因此具有很高的研究价值。而周口店遗址大规模的发掘,还是在上世纪二三十年代。在过去的近80年间,该遗址风化受损严重,存在局部坍塌的危险,需要及时的加固。

“国际上此前一直对周口店是不是真的古人类活动遗址也存有异议,有人说是由外力,如流水,将山上的化石冲运过来的。现在,我们有了新的机遇——为配合保护加固工程而进行主剖面的清理发掘。此次的清理发掘,对堆积地层要从上到下细细清理,做更精确的地层划分,要系统提取各类样品做分析测试,在学术上力求把一些基础科学问题搞清楚,例如沉积过程、地质营力(引起地质作用的自然力)、时代序列和用火遗迹等。当然,能找到更重要的化石标本,将使清理发掘工作更有意义。”

对最近媒体热炒的“北京人生存年代提前到77万年前”的新闻,高星强调说这是一项阶段性的成果,不应该看做是最终的定论,还有进一步研究和提高精度的空间。

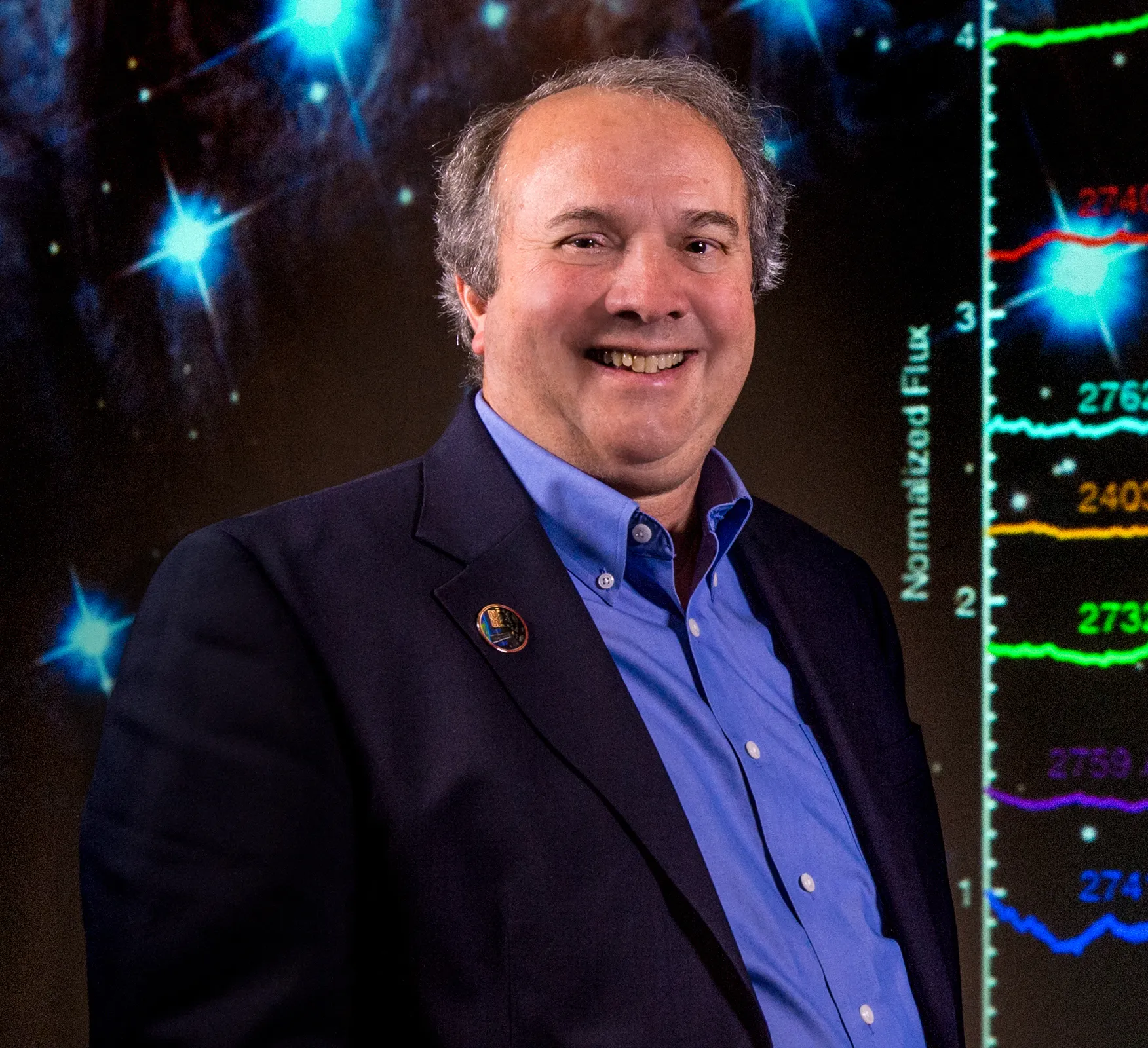

人物档案 高星

1985年毕业于北京大学考古系,1988年在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所获硕士学位,2000年在美国亚利桑那大学人类学系获博士学位并入选中国科学院“百人计划”。

目前,担任中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员、副所长、博士生导师,中国第四纪科学研究会古人类—旧石器专业委员会主任,亚洲旧石器考古联合会副主席,《人类学学报》和《第四纪研究》副主编。

主要研究领域为旧石器时代考古学、石器工艺与技术分析和考古学理论等。提出“中国旧石器时代两期断代说”和东亚古人类“综合行为模式”。目前主持作为国家基础性工作专项的“中国古人类遗址资源调查、整理与基础资料数据的提取、整合”等多个大型科研项目。

来源:科技日报(钱炜)