水下文化遗产保护

水下文保意识尚待全面树立

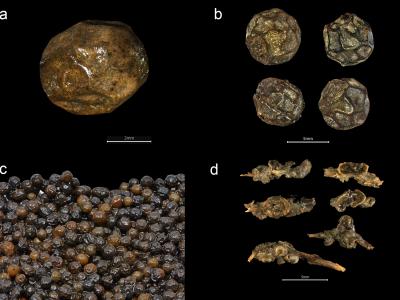

据媒体报道,新加坡政府和美国史密森学会计划于今年7月在新加坡举行名为“沉船:唐代珍宝和季候风”的展览。这艘中国沉船是在印尼发现的,印尼政府将打捞上来的6.3万件古器物中的大多数,以约两亿元人民币的价格卖给了新加坡政府,其中包括9世纪中国陶釉、早期罕见的蓝白瓷器等珍贵文物。

计划展览的行为遭到美国部分学者的猛烈批评,认为此举将导致更多考古遗址遭到掠夺性破坏。世界上有许多寻宝公司,他们不惜花费巨资搜寻海底沉船,然后试图通过打捞古器物出售以获取巨额利润。

而中国领海可能是这股力量的潜在目标。2005年6月中旬,福建平潭“碗礁Ⅰ号”古沉船遗址被发现,福建省公安边防总队肩负起监管任务。总队副参谋长吴兰添介绍说,期间查获非法打捞、倒卖文物案件46起,查获涉案船只50艘、人员516名,依法收缴古瓷器7372件。

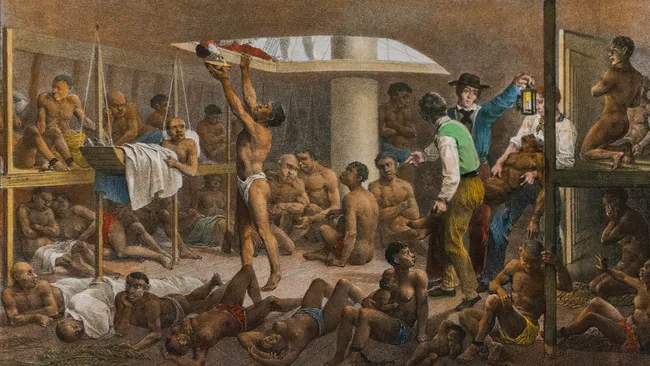

据福建省龙海市文体局副局长江智猛介绍,现在部分沿海渔民存有“一件古瓷就能暴富”的心理,某些不法分子铤而走险,采取组织化、公司化的形式,有资金的文物贩子、有技术的专业潜水员、熟悉海况的本地渔民进行联合,共同对水下文物进行非法盗捞。

形势如此严峻,但水下文保意识尚未在全社会牢牢树立起来。

如今陆地上要大兴土木,一般都会事先进行考古勘查。如果“惊动”了文物,舆论将会穷追猛打,近期杭州南宋皇城遗址上建豪宅的消息成为社会热点就是一例。但“水下”却没有这样的“待遇”。

刘曙光说,迄今为止,他还没有听说哪里建港口、造大桥之前进行水下考古勘查的实例,“法律法规上没有对此进行要求,相关政策上也没有进行规定”。

郑国珍发现,沿海不少渔民在捕鱼时偶尔捞到某个文物,就视为自己的个人物品,归于己有,甚至有的匆匆下水盗捞,由于不具备专业考古技术,结果为了硬捞上来一件,不知损坏了多少件。

刘曙光呼吁,水下文化遗产保护法规体系建设和执法监督力度亟待加强。

力争与国家海洋战略合拍

刘曙光向记者细数“水下”工作存在的其他难题:基础研究不足,特别是发展战略研究和长远规划滞后;体制、机制尚不健全,区域间、部门间尚未充分形成水下文化遗产保护的合力,国家主导、地方支持、各相关部门协调配合的水下文化遗产保护管理体系还需进一步完善;出水文物保护力量不足,仍存在制约出水文物保护工作的技术瓶颈……“总之,这种状况与强化海洋战略的国际形势严重脱节。”刘曙光说。

他表示,在“十二五”期间将集中开展具有重大战略意义和示范意义的水下文化遗产保护项目,抛弃被动、分散的工作模式。

同时,他认为从事水下文化遗产保护的人员要意识到,“水下”不仅仅是沉船,一味地想着“捞船”已经无法适应当前的实际情况,迫切需要统筹考虑我国水下文化遗产的保护、研究、展示和利用问题。

加大宣传和教育力度也是刘曙光关心的话题:“要通过各种有效形式,向公众普及水下文化遗产保护的相关知识。”

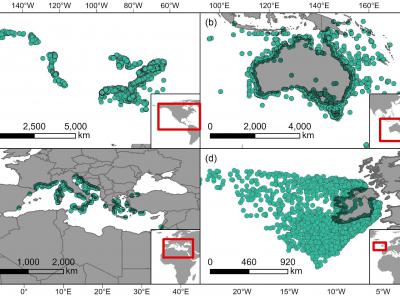

另外还计划将组织开展多学科、多部门合作参与的重大保护项目和前瞻性科研课题,例如加强出水文物保护技术研发、推动海上丝绸之路申报“世遗”、开展中国古代海防工程调查等。

“通过这些重大项目和课题的开展,加强水下文化遗产保护理论研究,培养专业人才队伍,提高科技应用水平,带动水下文化遗产保护事业进入一个新的发展阶段。”刘曙光说。

光明日报 王国平 李韵