罗布泊科考获三大新突破

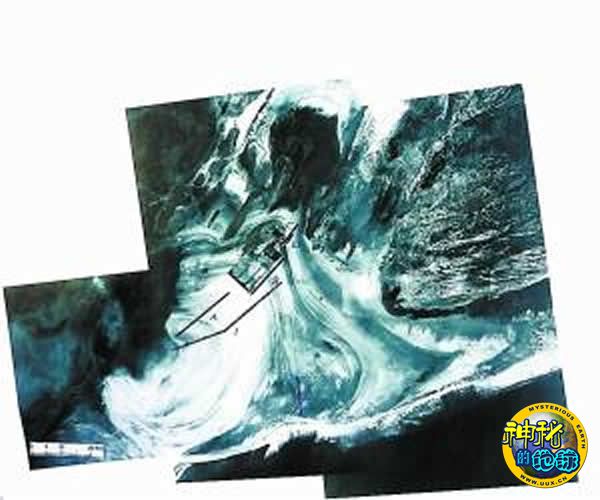

新的“大耳朵”影像图

罗布泊微生物

具有重要应用前景

有着“死亡之海”之称的罗布泊,其实潜伏着肉眼看不到的特殊的微生物群落。科学家们通过5年的考察研究后认为,罗布泊地区孕育着极为丰富的极端环境微生物类群,可能具有重要潜在的研究和开发利用价值。

2005年起,新疆农业大学农学院罗明教授和她的课题组来到罗布泊腹地,对罗布泊“大耳朵”地区盐壳、盐土特征与发生学意义,以及该地区嗜盐细菌资源及其部分活性物质展开调查与研究。课题组在罗布泊“大耳朵”地区选择了几十个样点,采集了数百个样品,然后在实验室进行分离、可培养研究。

课题组在可培养嗜盐细菌多样性研究方面取得了突破。科研人员从罗布泊盐湖中分离得到一批嗜盐细菌,研究了其群落结构和多样性。科研人员估计,罗布泊地区的微生物资源“相当可观”,这里孕育着极为丰富的极端环境微生物类群,并蕴藏着新的资源类群,“可能具有独特的分子生物学机制和生理生化特性,具有产生新型活性物质的潜力,在高盐生态系统中发挥重要的作用,是极为宝贵的特殊微生物资源,具有重要潜在的研究和开发利用价值”。

科考队成员、中科院新疆生地所生物多样性研究室副研究员潘惠霞认为:“在罗布泊高盐、高温、寡营养环境里孕育的微生物,可能具有特殊的遗传基因,因此,具有重要的研究价值。”

罗明举例,极端嗜盐菌产生的代谢酶,能在极端环境中保持活力,“这对海水淡化、极端环境污染的治理起着主要作用。同时在发酵、纺织、造纸、食品等加工行业,都具有较好的应用前景。因此,近年来受到广泛关注。”

链接

仍有悬疑待后续研究

目前,罗布泊研究仍有诸多悬而未决的谜题。2008年科考队在楼兰遗址附近发现的农耕遗迹和疑似人工水渠,两者之间是否具有对应关系,目前还无确凿证据。罗布泊发现的疑似注滨城古城遗址,尚需考古发掘或许才能找到答案。

中科院遥感应用研究所研究员邵芸还谈到目前面临的研究困境:“如果是淡水环境,可以通过生物确定它的年代。但这是盐壳环境,目前还无法用盐晶体来测年,这给罗布泊湖岸线的最终确定和历史上干涸的具体年代带来困难,这需要其他学科的研究共同来推进。”

专家们还注意到,现在的罗布泊地区的环境仍在持续恶化中。10月22日,因遭遇较强沙尘暴,罗布泊科考队野外工作被迫停止一天。沙尘暴来临之际。天昏地暗,沙尘漫天,“伸手不见五指”。

10月26日,笔者跟随科考队在阿奇克谷地看到,大量植被死亡,原来生长着骆驼刺、芦苇等的沙包退化消亡严重,沙漠活化。在彭加木纪念碑处,沙漠已向北扩展了100米。夏训诚还提到,2004年小河墓地考古营地上扎起的铁丝围栏,现在已被1到3米的新沙包掩埋。

北京日报