“郧县人”头骨化石发现和研究散记

郧县人生活复原图

初获国宝

1989年上半年,按国家文物局的要求和湖北省文化厅的布置,原郧阳地区开展第三次文物普查工作。具体负责组织实施这次活动的是郧阳地区博物馆,接受任务后,他们将全地区各县、市博物馆和文化馆和文物集中在郧县学习,宣讲文物法和文物普查工作的意义、要求。根据上级安排,省文化厅文物处陈树视差和笔者一起代表湖北省文物普查办公室前去布置工作。在那里,我们着重指出,鄂西北山地不同于江汉平原,文物普查时,不仅要注意各历史时期的古文化遗址、古墓葬、古建筑和石刻等文物点的实地调查和资料记录,同时还要注意化石点的调查,不放过已经掌握的线索,除跟踪追寻外,并要努力发现新线索,发现新的文物点。

郧县文物普查工作由郧县博物馆王正华和郧西县文化馆屈胜民二人负责。此前,郧县青曲镇弥陀寺村农民简远才在汉江边上淘金时,曾从砂砾堆积中发现过化石---一截长约30-40厘米的剑齿象门齿前尖部分(这块化石后被送县博物馆收藏)。根据这一线索,王正华决定和屈胜民到弥陀寺村进行一次现场调查。

5月18日,他们乘船逆汉江而上,来到曲远河口。曲远河是汉江左岸的一条支流,自北向南流入汉江。弥陀寺村就位于曲远河入汉江的入口处,当地村民称这一带为曲远河口。在这里,王正华向当地村民了解发现象牙化石的地点,等他们按村民们指的地方去一看,眼前却只有堆积数米厚的大大小小的河卵石,根本看不到化石的影子(后来我们去调查汉江的阶地剖面时,证实这里是江汉第三阶地的底部砾石层。象牙化石可能是经过流水搬运后沉积下来的)。为了解新的线索,王正华在同村民们交谈时,还把随身携带的动物牙齿化石拿出来让村民观看。

"啊,土龙骨!"村民们惊叹道。原来,他们把哺乳动物骨骼化石称为"土龙骨"。村民们还告诉王正华说,当年"农业学大寨"时,在学堂梁子上发现许多"土龙骨"。学堂梁子就是曲远河口的一条土岗。岗上建有弥陀寺小学,因以为名。当年劈山造地,把土岗顶部铲平后,改成了土田。"土龙骨"就是在改地时被发现的。

"这些"土龙骨"都搬到哪里去了?"王正华急切地问。村民们回答:"有的被推下陡坎,滚下山坡;有的被埋在坑里。年深月久,恐怕是很难找到了。"王正华不甘心,他匆匆地来到学堂梁子顶部。果然这里已是一片平整的麦地,只有西段弥陀寺小学附近保留了原始地表。他还从村民的口中知道,学堂梁子最高处也大约被挖去了8----10米厚的土层。

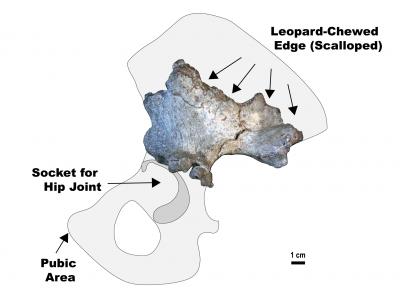

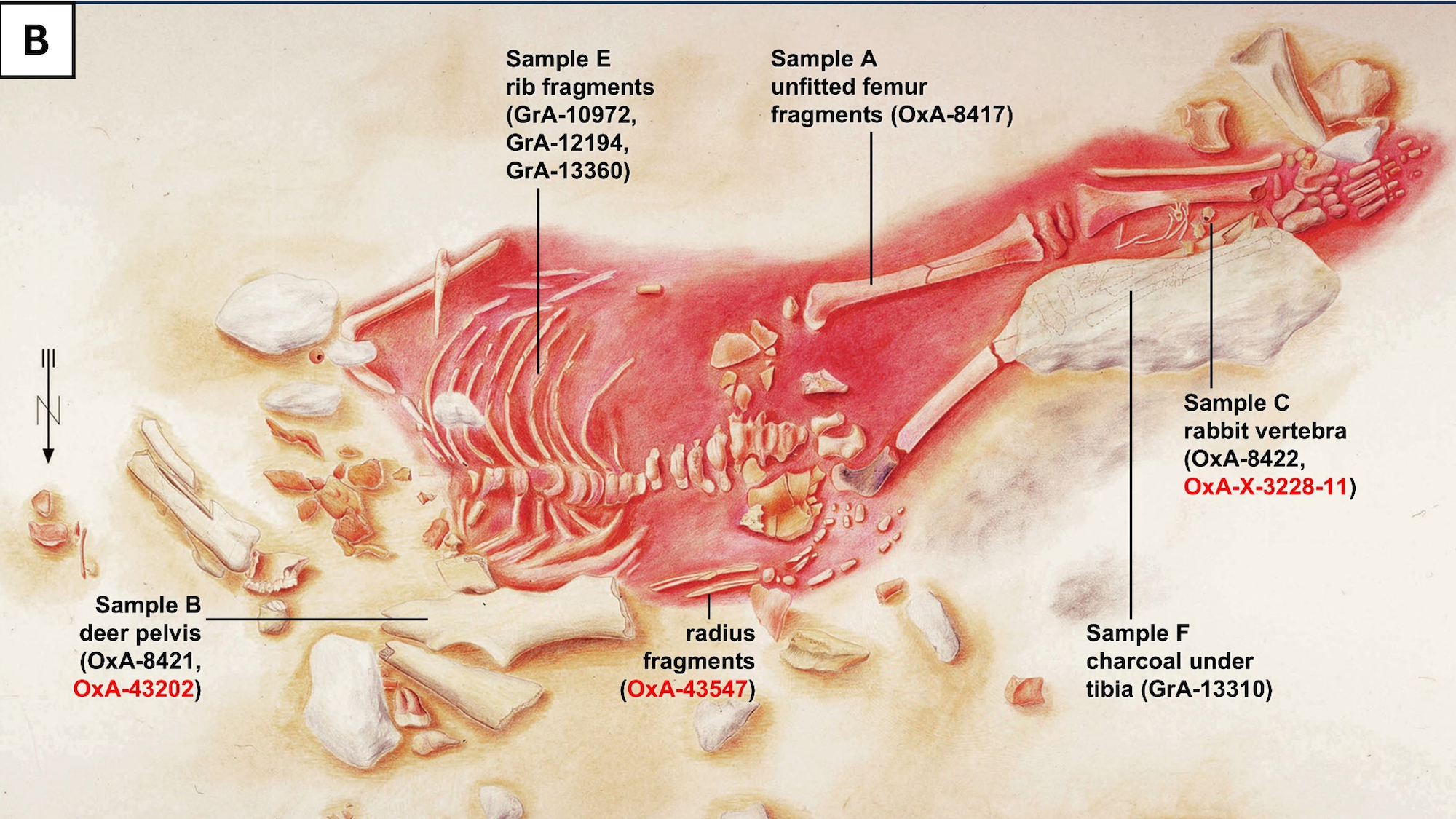

王正华还是抱着试一试的心情决定挖一下看看。根据曹钰的指点,王正华圈定了大约1米的直径的范围,请向位农民往下挖。大约往下挖了70----80厘米,便听有人喊:"找到了!"原来,挖土的农民们发现了硬的结核块。王正华十分激动。他们匆忙用双齿铁镐挖了进去,等往上撬时,不料竟把结核块撬破了。他捧起结核块一看,只见表面露出星星点点的牙齿珐琅质,在破损的断面上还可以看到骨化石断口"化石!"王正华惊呼。这天,他在工作日记中工整地写下了:"发现了一件猿人头骨化石"的字样。

标本被送到郧阳地区博物馆(位于十堰),胡文魁、刘文春等决定派人再到曲远河口调查。5月27日,王正华和房县文化馆的武仙竹来到曲远河口。他们此行的目的有二:一是尽力寻找化石碎块;二是寻找文物遗物。他们在上次挖化石的地点,又找到了两块结核碎块(修理后发现为头骨的左侧枕骨和部分顶骨),并还在学堂梁子顶上采集到了一些零星化石和100多件被他们怀疑为石器的石块。这些石块后来经过鉴定,其中有50多件是经过人工打击的石核、石片和石器。