“郧县人”头骨化石发现和研究散记

郧县人复原图

1987年英国Nature杂志发表了美国柏克莱加州大学三位教授的文章"线粒体DNA与人类演化"。他们从璀世界各大洲的147位妇女的胎盘细胞中提取线粒体DNA来分析,认为据所测定的婴儿线粒体DNA向前追溯,现在世界上各大洲的人类都是生活在20万年前的一位非洲女性的后裔。她便是今天全人类的"祖母"----夏娃(Eve)。这便是风靡一时的人类起源"夏娃理论"。这就是分子人类学家对人类起源研究的突出"贡献"。

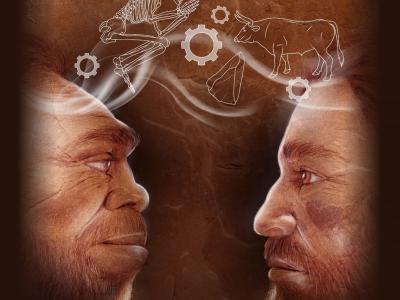

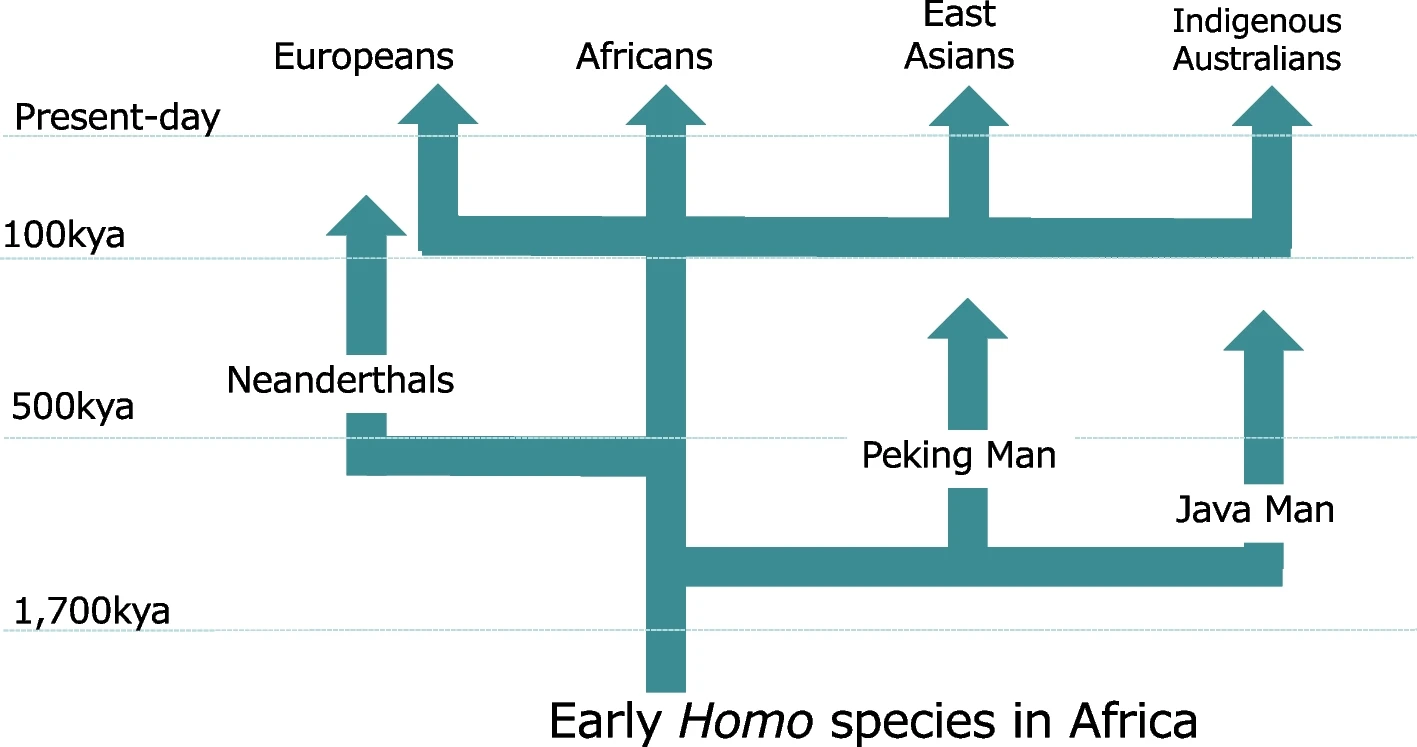

"夏娃理论"兴起,很快在全球形成一股DNA研究热。1997年7月,美国Science杂志发表德国科学家的研究消息,德国科学家从第一件尼安德特人化石中取样,从中获取了50份残破的DNA片段。分析结果,欧洲尼人不是现代人的直系祖先,而是人类演化谱系树上一个绝灭的旁支。中国的分子人类学和遗址学家也不甘落后,在不久前发表文章:"中国各人群的跗关系",认为现在的中国人的祖先大约在距今5---6万年前来自非洲。换句话说,在中国土地上发现的元谋人、北京人、蓝田人、郧县人、南京人、大荔人、金牛山人、丁村人、长阳人等等,都不是今天的中国人,乃至蒙古人种的直系祖先。

我不是分子人类学家和遗传学家,无权对他们的研究方法妄加评论,更不敢对他们的研究成果横加否定。严格地说,我也不是一个古人类学家,没有古人类学家的渊博知识,可以探讨人类起源的高深理论。我只是一个脚踏实地的考古工作者。在我的辛勤的考古实践中,有幸发现郧县人头骨化石这一稀世珍宝,才有机会深入古人类学门学科中学习、研究。我不赞成"夏娃理论"或"取代学说",这并非是受民族感情所左右,而是从体质人类学和文化人类学的角度去分析、观察、研究,形成我自己的观点。做学术的研究不可人云亦云,更不可洋云亦云。

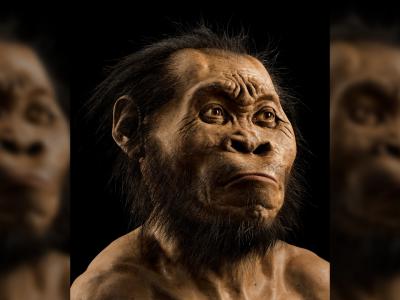

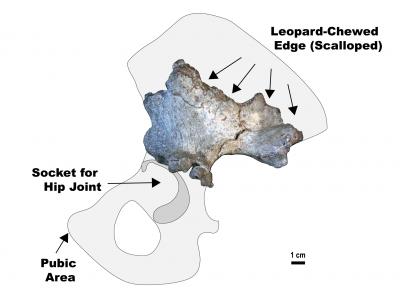

因为发现了郧县人头骨化石,国外许多大学和博物馆邀请我去访问,使我有机会看到世界上发现的许多人类化石模型,可以进行广泛的对比研究。通过比较研究,郧县人化石与中国乃至亚洲发现的古人类化石有许多相同或相似的特征,尤其突出地表现在面部特征。郧县人两件头骨化石都保存了基本完整的面颅骨。这在中国发现的直立人化石中是仅有的材料。南京人化石保存了部分面颅骨。属于智人类型的有大荔人、金牛山人、柳江人、山顶洞人等材料。爪哇的桑吉兰(Sangiran)地点也发现有保存较好面颅骨的直立人化石。

郧县人的上颌颧突下缘近于水平方向,向外伸展,然后有较明显的转折向后,与颞骨颧突相交的构成颧骨弓。转折点位于颧颌点(zm)附近,上颌颧突根部在上颌骨的起点位置较高,距上颌齿槽缘的距离较远。从正面观察,上颌骨侧面与上颌颧突下缘近于直角。(北京人头骨更典型,上颌颧突下缘较近中出现切迹。)从侧面观察,亚洲发现的人类头骨化石的颧弓下缘较近于水平方向,略呈前下后上倾斜。这些典型特征方面郧县人和亚洲人类化石一致。今天的蒙古人种也具备这些特征。

在欧洲和非洲发现的人类化石则有明显的差别。上颌颧突部在上颌骨的起点位置很低,很多标本上此点就在上颌齿槽缘附近。上颌颧突下缘自根部起点就向上向外向后倾斜很明显,自上颌颧突根部起点一直向上向外向后成一条斜线达于颞骨颧突。这样,欧洲和非洲人类头骨化石便具有明显膨的面部。该地区的晚期智人,乃至现代人头骨都具有明显的一致性。(其中也有个别标本有个体差异的,例如布罗肯山人Broken Hill头骨,其上颌颧突根部的起点位置较其它头骨略高。从正面看,上颌骨外侧与上颌颧突下缘有较明显的转折,但不如亚洲标本黄型。)

据有的人类学家统计,第三臼齿先天缺失在东亚人类占46.7%,在非洲占8.0%。在化石人类中,我国蓝田人头骨上有,柳江人头骨上有,郧县2号头骨则更有值得注意的现象:右侧第三臼齿先天缺失;左侧第三臼齿为"钉型齿"(处于退化中的畸型齿)。其它还有一系列特征,如铲形门齿、矢状脊、印加骨等,从化石人类到现代人类,亚洲人出现率很高或只在蒙古人种中出现;在欧洲和非洲人类中出现率很低,甚至没有(如印加骨)。这些区别明显的形态特征决非短短的向几万年时间内能形成的。而是早在直立人阶段就已经出现一直在演化过程中延续发展。

从考古学的角度看,中国的旧石器时代文化遗存共性是主体,连续发展是主线。旧石器时代文化与新石器时代文化之间也有明显的承袭发展关系。在此撇开诸种文化、多种类型的分析比较这类学术问题不谈,仅就一类石器来说。八十年代中期,笔者在三峡地区做过多年考古发掘,注意到新石器时代的石斧是新石器时代人类最主要的生产工具之一,它的制做加工很能反映人们的生产力水平。遗址中发现的成品和半成品数以百计。我仔细挑选了各类标本,认真观察,它的制做大体可分为这样几个阶段:第一步,打片,即从石刻上剥取石片;第二步,制坯,将合适的石片加工成石斧雏形;第三步,琢制,将石斧粗坯再认真敲琢,使之基本具备石斧的器形,形成刃缘;第四步,磨制,将石斧坯磨光,在开始阶段仅磨光刃部,后来逐渐发展为通体磨光。我注意到这些石斧的半成品都有一个共同的特点,它们的第一步都是从砾石上剥零台面石片。为什么会使用这种打片技术?如何使用这种技术?这种技术是从哪里来的?前边两个问题都可以从遗址本身找到答案,唯有第三个问题,我一直在寻找答案。直到近年整理郧县人遗址的石制品,发现其中一件零台面石片加工而成的多刃刮削器,我才找到答案。这种打片技术从旧石器时代中期、晚期,一直延续到新石器时代,在继承的基础上不断发展。

从文化人类学的角度来看,人们也难以接受"取代论"的观战。当地的土著有自己发达的文化(考古学证明,亚洲和欧洲的直立人、早期智人都创造了丰富灿烂的远古文化)。外来人群侵袭和占领地盘,完全转换当地的土著人群,这种迁移方式不要说是在远古的旧石器时代不可能,就是在发达的现代也不可能。有文字的历史中有野心家试图这样做,终究以失败而告结束。

我支持"多地区进化论"这种观点。现在生活在世界各地的人类都各有所祖(直立人),在发展演化过程中发生迁徙、融合与基因交流。例如郧县人头骨鼻根特别凹陷,这一特征在蒙古人种就不典型。这可能就是基因交流的结果。简而言之,从南方古猿发展到能人,再进化到直立人,最后演化为智人,出现现代人。(当然,研究具体的材料,就会发现,人类实际的演化线路要复杂千万倍。)南方古猿又是从哪里来的?亚洲发现800万年前的古猿化石与此进化有什么联系?1998年11月,科学家在缅甸发现4000万年前的类人猿化石,比非洲最古老的灵长目化石还要早700万年。新的材料会促进学术研究,新的技术会得出列符合实际的结论。

贾老(贾兰坡)不止一次地对我说过:"发现就是历史。学术研究可以允许有不同观点,但历史是不可改变的。"并嘱咐我把郧县人发现的历史如实地记录下来,作为这一研究项目的主持人,我有责任有义务完成这项工作,因此,我写下了上面的这段文字。

在人世间要办成一件事很不容易,在中国要办成一件传之后世的事就更难。人类起源的理论研究远比人们想像的要复杂得多。

"路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。"

"衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。"

郧县城市在线 李天元