大爆炸的回声

在暴胀这一灾变时期后的30万年里没有什么大的变化发生。支配宇宙演化的物理环境几乎保持不变。宇宙成为一个变动不那么剧烈的地方。随着温度的降低,质子和中子的速度也减慢了。但就像我们将要看到的那样,物质和辐射依然混合在一起。从我们的观点看,这一时期的宇宙和今天看到的最初的恒星宇宙间的最大差异是,在这极早期阶段,宇宙是完全不透明的。

包括可见光在内的电磁波也可以看成是光子流。光子是一种没有质量的粒子,以每秒30万千米的速度运动。在量子力学(可能是现代科学中经过最好验证的理论)的奇妙世界中,我们不再能够明确地区分“波”和“粒子”,而要接受任何物质都会表现出介于两者之间的“波粒二象性”。就像我们传统上认为是粒子的那些实体 例如电子和质子 一样,光在某些时刻也表现得像一个粒子,叫做“光子”,而在其他时候像一个波。

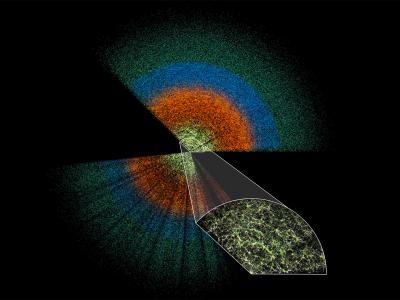

每个光子都携带一份确定的能量,能量大小由光的颜色决定,所以确实可以说电磁波是一个光子流。现在让我们追踪其中一个光子的轨迹。它可能产生于极早期宇宙中的一次质子和反质子的碰撞。在这种非常密集的环境中,这个光子走不了多远就会碰上一个电子并被吸收掉,而电子则获得了能量。其后,光子可能又被发射出去,但这时和它原来的方向已是毫无关系了。这个过程在不断地重复,其结果是光子在任何方向上都走得很慢。

但是当宇宙在大爆炸后30万年,恰好冷却到3000度时,一个突然的变化发生了。在这个临界时刻之前,电子这种组成普通原子物质的最轻,因而也是运动最快的粒子,运动得太快,以至于较重的原子核无法将其捕获。但到了3000度的温度时,它们就再也无法逃脱原子核的捕捉了,最初的中性原子产生了。从原子的尺度上看,被捕获的电子在一个很远的距离上环绕原子核,但如果与原子间的距离相比,电子离原子核是极近的。这样,新形成的原子之间的空间变得空旷了,光子突然能够不受阻碍地运动很长的距离。换句话说,物质和辐射分离开来,在大爆炸后30万年,宇宙变得透明了。

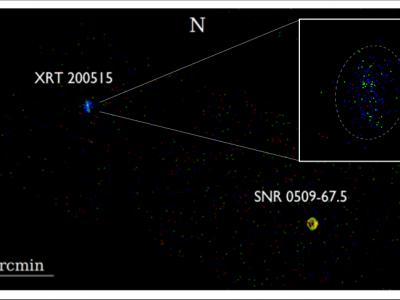

电子捕获进程对于宇宙的温度相当敏感,一旦温度降低到上述临界值之下,捕获过程就以惊人的速度发生。由于暴胀的原因,宇宙温度在整个空间范围内几乎完全一样,这意味着这一过程几乎在整个宇宙内同时发生,其结果是光线可以不受阻碍地穿越宇宙,使我们在134亿年后仍然能够看到这幅我们宇宙演化的特殊时刻的快照。这种观察过去某个特定时刻的景象的能力是天文学所独有的。通常当我们试图观察比较遥远的宇宙区域时,视线会被邻近的星系所遮挡,它们发出的光线还是比较近期的。宇宙变得透明这个不可思议的事件现在可以不受遮挡地观测到,我们称之为宇宙微波背景,或CMB。

无论有意无意,我们的很多读者都曾亲身感受过这种伴随大爆炸的“大火球”熄灭时的微弱回声。把电视天线拔掉或者调谐到没有频道的地方,你会看到黑白的天电干扰。这种干扰中的1%来自宇宙微波背景。在它最初发出134亿年后,仍能干扰你的电视图像。

现在,这种微波辐射的频率等效为一个平均温度仅比绝对零度高2.7K的发射机。如果这个辐射真是大爆炸自己的回声,那为什么会如此之冷?其原因是很直接的。这些辐射在发出时,宇宙的温度是3000度,在它传向我们的过程中,它所穿过的空间一直在膨胀,使得光的波长越来越长,于是表观温度越来越低。这是我们首次遇到这种叫做红移的现象,它具有极端的重要性。

宇宙微波背景的发现为大爆炸理论的若干预言提供了强有力的支持。例如,发出的辐射与一个黑体的特征相符合。黑体是一个假设能吸收所有进入它的辐射的物体,如果被加热,则它的辐射能谱中任意频率上的强度只取决于它的温度。在实际应用中,我们可以据此得知发射体的性质。例如,它应该与外界的影响相隔绝。在大爆炸和30万年后的透明期之间的那个炽热、高密度和不透明的宇宙正是这样的一个发射体。理论和观测结果之间符合得是如此之好,在大多数数据曲线上,表示预测值的线宽要大于测量的不确定量。这在科学上是很少见的情况,在观测天文学中更是独一无二。

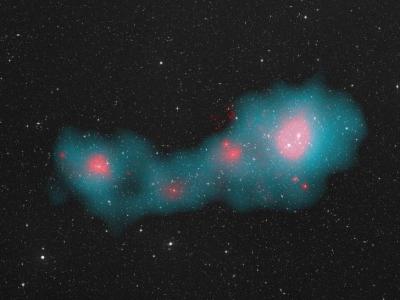

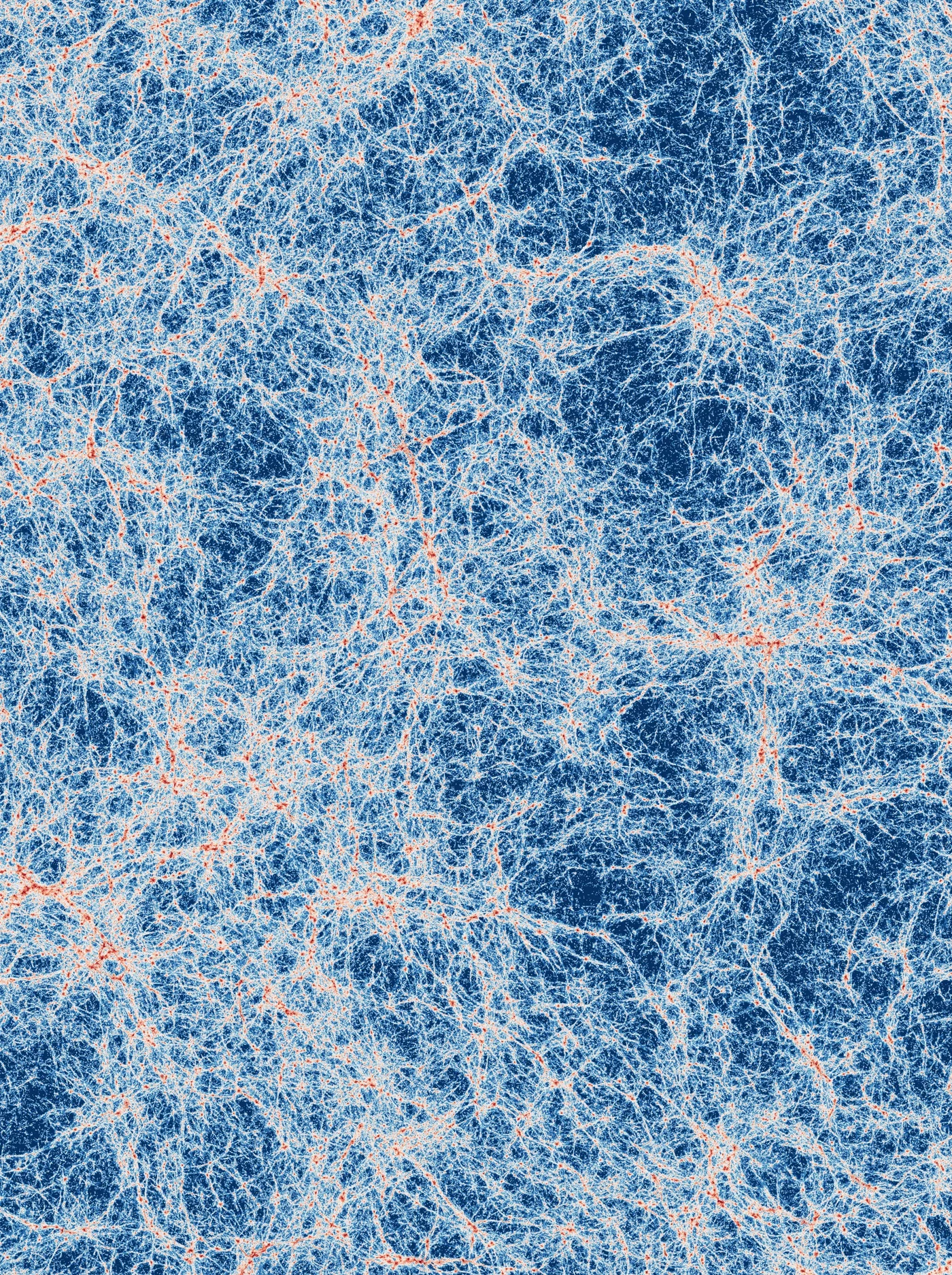

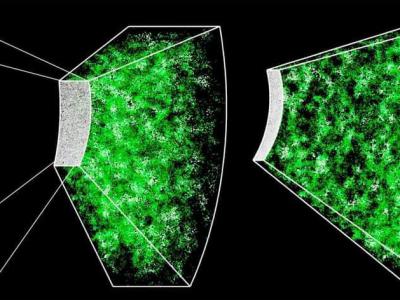

最初,辐射似乎是绝对均匀的,与方向无关。即使把我们自己的星系所发出的微波辐射造成的前景辉光减去,在宇宙微波背景上较亮的天区看上去也和其他部分几无二致。但我们今日看到的宇宙却是明显“结块”的。星系组成星系团,星系团又构成超星系团,而它们之间隔着巨大的距离。这些地方正由诸如英澳2度视场巡天计划和斯隆(Sloan)巡天计划进行详尽的检查,而且已经延伸到距离地球10亿光年之遥的地方。无论从这些观测结果中我们绘制出怎样的宇宙画像,毋庸置疑的是它绝不是均匀的,所以很清楚有什么地方搞错了。在看上去均匀的早期宇宙里,一定隐藏着生成我们今天看到的不均匀结构的原因。

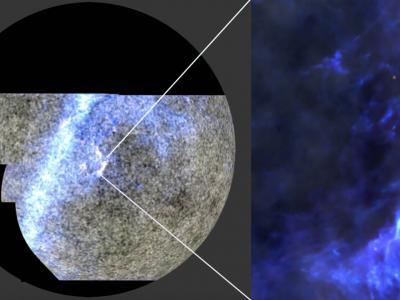

宇宙背景辐射是当今天体物理学最集中研究的对象,它还能告诉我们很多东西。它标志着宇宙中最早结构的景象。最近对于宇宙微波背景更为细致的研究揭示出小于万分之一度的温度起伏。这个差异很微小,但正是形成我们今天看到的周围结构的起因。通过温度来测量物质密度差异的想法听上去有些奇怪,却有充分的理由。就像宇宙背景探测(COBE)卫星显示的那样,在发出宇宙微波背景时的物质密度不是绝对均匀的。在比平均值更为密集的区域内,引力会吸引更多的物质,这种挤压会把这个区域略微地加热,这就是我们去探测并测量到的温度起伏。

如果没有这些涨落来让引力发挥作用,那么从一个在产生宇宙微波背景时完全均匀的宇宙中形成现在看到的这种非均匀的、有疏有密的宇宙的历程就不可能完成。但是,空间中涨落的尺度也十分重要。对宇宙微波背景的观测得到的全天图中可以看出,每个蓝色(略冷)和红色(略热)的区域大小是很相似的,平均起来是1度宽,就是满月视角的两倍。根据以上事实经过缜密思考,宇宙学家们确定宇宙是平坦的。其理由是,我们的理论能够预言早期宇宙中涨落的实际物理尺寸,将期望值与实际值相比较,可以告诉我们光线自从源头发出后被弯折了多少,这取决于宇宙中物质的数量:物质越多,光线弯曲得越厉害。在封闭宇宙中,光线弯曲较显著,造成涨落区域看上去比预计的要大;而在开放的宇宙中,物质较少,所以涨落区看上去会小很多。事实上,将仿真结果与实际情况比较后发现宇宙恰恰含有临界数量的物质,因而是平坦的。

这种讨论既让宇宙学家们兴奋也令他们沮丧。兴奋的是,对微波背景的研究不仅能够告诉我们辐射发出的那个极早时刻的情况,还能揭示此后宇宙的整个历史。但问题是要想对早期宇宙得出确切的结论,就必须排除后期各种因素的影响,而这是很难做到的。

《大爆炸:宇宙通史》