到东非找寻郑和沉船

文化关联?

随着考察的深入,秦大树逐渐意识到,当地的文化和习俗与中国的关系并不紧密;而对于许多与中国相关的事物,其实都似是而非。

第一次的考察,即使在村长的带领下,也没有找到传说中的带中国字的墓碑;看到的三个珊瑚岩墓碑由于严重风化,只能在墓碑上看到文字,而且是阿拉伯文。对于穹顶的墓葬,秦大树表示,郑和时期已经不兴这样的墓葬了,而伊斯兰地区都有这样的穹顶墓葬。

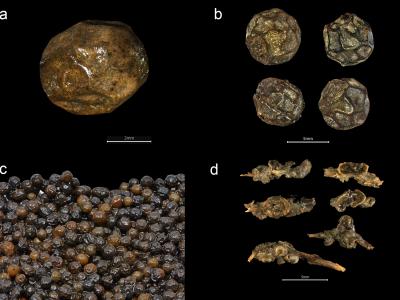

作为陶瓷考古专家的秦大树也同样见到了那个著名的“双龙坛”,但他认为,虽然产地还不敢肯定,但很可能是印尼产的、元代的瓷器,和郑和没有任何关系。

“在东南沿海的广东福建,都生产这样的罐子,上面有很粗的贴错的龙纹,和皇家没有任何联系。元代以后,龙纹在民间也很普遍的出现,只不过分爪。五爪龙是皇家用的,三爪、四爪都是民间用的。”他说。

作为中国文化符号的一个代表,瓷器一直以来可以当作文化交流的有效证明。遗憾的是,尽管当地现藏的中国瓷器,覆盖了宋元明清,但属于郑和时代的却几乎没有。

“在当地的许多博物馆,收藏有过去几十年间出土的许多瓷器,英国的东非研究院曾进行了30多年的考古工作,所有的我看到的资料,属于永乐和宣德时期的东西几乎没有。”曾在当地调查的台湾“中央研究院”历史语言研究所研究员陈国栋告诉《科学新闻》。秦大树进一步指出,连号称是“中国女孩”的家中收藏的那个青花小碗,“虽然声称是郑和时期的,其实就是晚清的东西”。

除了实物,要从文化礼俗上断定和中国的关联也非常困难。

当地的语言是斯华希里语,曾为英国殖民地,但宗教上属于伊斯兰世界,学校使用英文课本,清真寺则每周也有1~2天施予可兰经的教育。况且经过了六百年,真有中国文化的痕迹也很难辨识。

对于当地人讲述的种种与中国人有关的传说,陈国栋提醒道:“当地的人把外国参访者都叫做banker,随时愿意讲参访者想听的话,若有一些道听途说的话,也许重新加工一下就讲给外人听,所以,寻找准确的信息是至关重要的。”