脉冲星钟及其专用射电望远镜

脉冲星钟专用射电望远镜的构想

1992年、1996年和1998年,我国科学家曾提出在陕西天文台附近建设一架用于MSPT实验用的50米以上的专用天线(射电望远镜)。1999年初,王绶琯先生等主张“在时间频率研究、授时服务基地创建一具‘脉冲星钟’专用射电望远镜(4架50米,中星仪式)”,并进行了论证。

目前我国在MSPT的实验观测研究领域基本是空白,实在是一个缺憾。只有乌鲁木齐天文站十余年来用25米直径天线进行过几百个强源脉冲星的复测、监测等研究,积累了一定的经验。最主要的制约MSPT研究的瓶颈是没有大天线,另一个原因是采样速率低,不能满足MSPTOA/MSPT观测信号的正常接收。用25米,甚至50米以下的射电天线只能进行方法研究和实验,观测数据质量较差,导致计时精度不够。

国际上的先例说明,使用口径50米以下天线及当今技术,MSPT只能达到一般水平。目前上海天文台正在建设65米射电望远镜,建成后无疑将在MSPT或MSPTOA测量研究中做出一定贡献,但国际上现有的64米至76米直径天线获取的计时精度也只是中上水平。其中英国的76米和澳大利亚Parkes的64米天线所得结果属优者。Parkes天线在巡天发现脉冲星及MSPTA的研究中水平可称一流,但相比GBT100米天线(美国),其MSPT精度仍有较大差距。值得注意的是,Arecibo的305米天线与GBT100米天线对同一MSPT的计时水平相当。其重要原因:一个是15天至30天才观测一次;一个是持续每天观测,观测次数较多。信噪比和采样点多少是影响计时水平的主要因素之一。所以,百米级天线的性能价格比会更好。

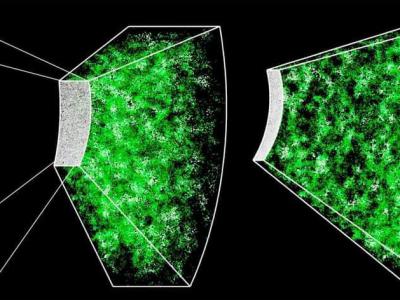

我国国家天文台正在建设的500米的FAST系统,在未来的脉冲星巡天和脉冲星钟(时)研究方面可以达到国际先进水平。但是FAST不可能每天安排4小时以上的时间进行MSPTA的常规、持续的观测和专门的拓展研究。因此,脉冲星钟的研究理应有自己专用的百米级天线。

王绶琯院士曾指出:“目前,国际上已有几个大口径射电望远镜正在进行不同程度、不同的脉冲星计时阵(PTA)的TOA观测研究,但一般均为并非专用于‘脉冲星钟’研究,而且,这些大射电望远镜的任务都很饱满,不能容许较多的时间给脉冲星计时观测,天文学家和天体物理学家们也不可能放弃他们主要的研究方向和任务,再改换专业方向涉猎毫秒脉冲星时间计量——‘脉冲星钟’的任务中去。”“我们认为‘脉冲星时间计量’的创建是‘时间科学’的一个重大课题,是一个专业性质非常强的国际性课题。它必须由国家级、或准国家级的‘时频机构’,例如一个‘时频中心’来承担,而这个机构必须有一支献身于‘时频科学’的研究群体,能够胜任这个课题所要求的繁难而持久的常规任务和研究任务。”

1999年5月到1999年8月30日,王绶琯院士和苏定强院士、北京大学吴鑫基教授等交换意见之后,在节约经费的前提下,提出在国家授时中心建设四面直径各为50米的子午仪式射电望远镜,相当于100米口径的望远镜接收面积,专门用于脉冲星钟的研究。台址选在秦岭腹地邻近西安,在我国大地原点附近。那里有得天独厚的自然环境条件,在天时、地利、人和等方面均有优势。据检测,临潼地区射电背景噪声较低,估计在秦岭腹地一定更好。因为那里的大功率雷达、通讯站很少,距大城镇、工业区较远,会是更具综合优势的射电天文站候选址。

“脉冲星钟”专用射电望远镜的构想能否实施,还需要国家有关部门的大力协同和支持;也需要我国科学界同仁坚定信念、大力协作、精心组织和精细实施,需要继续学习国外先进理论、技术和经验为我所用。任重而道远。我们真切地企望这一研究能“百尺竿头,更进一步”。衷心地感谢王绶琯先生对“脉冲星钟”的科学论证和指导,也深切怀念陈芳允先生对“脉冲星钟”研究的热情关心和支持。

来源:中国国家天文 倪广仁 廖辉文