日本人群的种族起源和演化

三 从中国古人类材料探究弥生人移民的故乡

根据考古学文化上的联系,西日本的弥生人祖先从中国大陆向日本迁移的路线有三种可能:一是从中国的江南地区直接渡东海到达日本;二是从中国的山东半岛渡海到朝鲜半岛经朝鲜海峡到达西日本地区;三是从中国沿海地区沿渤海湾到辽东半岛经朝鲜半岛渡海到日本列岛。从最方便的地理位置来考虑,经过朝鲜半岛到达日本的看法得到许多人的支持,只是一直缺乏相应时期的出自朝鲜半岛的人类学材料。

前几年,一些日本人类学者来到中国,和中国体质人类学者共同对中国的古代人骨进行了多方面的合作研究,对日本弥生时代移民的故乡地提出了新的认识。

日本渡来系人群的源乡可能地区之一:中国黄河中下游地区

人类学研究资料主要包括山东新石器时代的大汶口人群(约6300-4500B.P)、山东周-汉代的人群(人骨资料来自临淄、后李官、鲁中南地区等遗址)。

牙齿人类学的研究显示,大汶口人群的牙齿形态与现代日本人群都属于中国型的形式,而在这个时间,日本的绳文人是完全不同的巽他型牙齿类型人群。这个事实说明至少3000年前,没有或极少有跨越日本海或中国东部海域的人群接触,即便有接触,也几乎没有对绳文人产生基因的影响,也就是说,日本海和中国东部海域很长时间以来是影响基因漂流的重大阻碍。这种隔离状态一直持续到弥生时代开始。不过,不能排除大汶口人群的后代对日本弥生时代及以后的人群有基因的贡献。

新石器时代到周代和汉代,山东地区的人群在形态特征上产生了一些变化。从山东周-汉代临淄地区和鲁中南地区人群的骨骼测量研究看,周-汉代人群和西日本弥生人的基本特征相近,他们共同和时代更早的中国黄河流域青铜时代居民之间存在过相当密切的关系。由此推测,渡向西日本的弥生人最直接祖先的源乡所在地理区域应该主要在中国大陆的华北地区,山东可能是一个重要地带,弥生时代移民很可能源出于黄河流域青铜时代的某一部分人群 。头骨非测量特征的调查也支持“西日本弥生人最初的故乡可能在中国大陆的黄河流域中下游地区”的观点,并进一步说明他们在不同时间层次上,或直接渡海或经朝鲜半岛,最终在日本的西部海岸登陆,尤其可能是北部九州至山口地区 。

不过,有的学者也指出,山东类群与日本山口地区弥生时代类群的近似关系并不如他与日本古坟时代以后类群的类似性强,因此认为把山东作为山口地区弥生时代类群的直接源头来考虑还缺乏强有力证据。生活在中国北部和南部、蒙古、黑龙江、贝加尔等地区的任何一个类群都可能对日本人群有遗传影响。

近几年对中国黄河流域的古代农业研究有了新的结果和认识: 稻谷在山东半岛出现时间大约在距今8000年,在距今6000年前后已经处于发达水平。而这个时期也正是日本出现稻谷的时间。根据对遗址出土水稻的研究,虽然稻谷在北方出现时间上晚于长江中下游地区,但其成熟和发达时期要早于南方(目前研究认为,长江中下游地区稻作的发达时期不应该是河姆渡,而是良诸时期,约距今5000年前后)。另外,除稻作农业外,弥生时代早期在日本出现了小麦,而小麦在同时期的中国长江流域还没有发现。因此,从弥生时代的农业特点、稻作文明出现的时间以及中国大陆和日本岛地理位置等各种因素来考量,有些学者认为,日本的农业起源更可能是从中国山东半岛经朝鲜半岛到达日本。

日本渡来系人群的源乡可能地区之二:中国长江流域及江淮区域

日本弥生时代人已经拥有较发达的稻作文明,这使人们很自然将弥生人的祖先与水稻文明最早出现在中国的南方联系起来。1973年浙江余姚河姆渡新石器时代水稻文化的发现,更加强了这种印象。之后,在中国的江淮地区乃至黄河下游的山东沿海陆续有新的水稻遗迹发现,苏北高邮龙虬庄遗址发现了大量水稻遗存,其年代可追溯到7000-5000年前。

由于长江流域的人骨遗存保存状态一般较差,可用于研究的人类学资料并不多,主要有江南的金坛三星村和江北的龙虬庄两组新石器时代人群。实际上最理想的材料是和弥生时代初期相当的长江或江淮流域的人骨资料,遗憾的是,目前还缺乏这一时期的人骨材料。

在已经研究过的中国大陆新石器时代人骨中,三星村人骨与日本渡来系弥生人最接近,这个结果把日本弥生人的大陆来源的地理范围由黄河中下游扩展到长江南岸地区 。但龙虬庄人群与日本弥生人头骨形态并不一致,可能不存在体质上的渊源关系 。

另外,中国著名考古学家安志敏先生曾对早期日本文化的大陆根源从旧石器、陶器、农业、金属制品及丝绸和手工艺等方面都做了详细的分析 。他的主要观点是:

(1)过去认为的细石器文化起源于接近贝加尔湖的地区,是北亚的典型特征,但在中国广泛地区都被发现,从黄河流域到黄海,甚至中国南方也有发现。因此,日本细石器很可能起源于中国,而且不止一条路线。

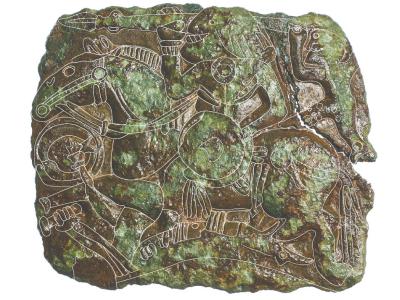

(2)日本绳文时代的陶器和磨制石器的出现明显与大陆有密切的关系。其“螺旋上升纹路”的陶器也出现在中国。而在陶土中掺杂纤维的方法也可以追溯到中国的东南沿海地区。

(3)日本发现的饰有绳文文化特征的鬲形陶器,与中国的鬲很相似,可能是中国样品在日本的复制品。而鬲在朝鲜根本没有,不可能经朝鲜带入日本。

(4)早期绳文的玦状耳饰和漆器也可能来自中国,它们起源于扬子江流域。这些证据连同在绳文时代晚期稻谷的出现都说明绳文文化和中国东南沿海地区之间的密切关系。

(5)日本出现的具有弥生文化特征的有灰坑围绕的聚落也时常在中国发现。同时,弥生时代为储存或居住所建的打桩高台结构建筑在扬子江以南的区域也很普遍。因此推测,它们与稻米种植一起从中国的东南沿海地区越海到日本。

(6)弥生时代的坟丘墓在中国北方和朝鲜都没有发现,但它们的类似物出现在扬子江南部,这也暗示了它们之间的一些渊源关系。

(7)弥生时代的手工艺也相当繁荣,在日本的玻璃器和丝绸上有很明显的中国东南沿海的各种元素。

日本与大陆的渊源关系,以安志敏先生的话一言以蔽之,即“尽管日本岛处在一个巨大的海域之中,但事实上它从未与东亚的其他地区分离”。

日本渡来系人群的源乡可能地区之三:中国东北地区

这个结论来自于对弥生时代不同人群和中国北方河南、南方福建新石器时代人和东北地区青铜时代人群的头骨形态测量学比较研究的结果 。因此有学者认为,在种族特征上,弥生时代的大多数移民可能来自中国古代的东北部地区,一部分可能来自黄河流域。

应该注意到,日本西部出现的外来移民主要发生在距今约2300-1700年之间。这个时期大致和中国的东周至秦汉时期相对应。那么,西日本地区突然出现与原住民很不一样的人群,很可能与中国大陆当时的战乱分争的不平静的生活状态有关,在这种生存压力下,人群连同其赖以生存的文化和习俗等都带到新的安居地。